Die Lernkultur in deiner Organisation verbessern: Ein Gespräch mit Mart Bloem von der Leerfabriek

Am vergangenen Donnerstag sprach ich mit Mart Bloem, einem der Mitbegründer der Leerfabriek, einer Organisation, die sich auf Lernkultur spezialisiert hat. Und auch wenn das zunächst etwas abstrakt klingen mag, geht es im Kern um Zusammenarbeit und darum, gemeinsam Entwicklung und Wachstum in der Organisation zu ermöglichen. Vor allem aber stellt sich die Frage: Wie schafft man das eigentlich in der Praxis?

Auf die Frage, wie lange es die Leerfabriek schon gibt, bekomme ich eine überraschende Antwort: „Das kommt ganz darauf an, wen du fragst. Für mich sind es sieben Jahre – seit dem Moment, als mein Mitgründer und Studienfreund Alfons Mathijssen und ich zu der Erkenntnis kamen, dass die Welt des Lernens und der Weiterbildung irgendwie seltsam funktioniert. Es wird viel Geld investiert, aber der tatsächliche Effekt ist kaum sichtbar.“

Oft sieht man, dass Organisationen jedes Jahr ein Feedback-Training für Mitarbeitende anbieten, aber sobald diese zurück an ihren Arbeitsplatz kommen, hat sich kaum etwas verändert. Das Tempo zu erhöhen und solche Trainings zweimal jährlich durchzuführen, ist jedoch nicht die Lösung. Es geht viel einfacher, wirkungsvoller, intelligenter – und günstiger.

Mart und Alfons gründeten gemeinsam mit fünf weiteren Mitstreitenden die Leerfabriek und luden Menschen aus ihrem Netzwerk ein, sich anzuschließen.

Dort lernt man gemeinsam und entwickelt sich weiter: vom Bewusstsein, dass Lernen nicht selbstverständlich ist, hin zu einem Zustand, in dem man kaum noch merkt, dass man lernt, weil es ganz natürlich geschieht.

Vor allem aber ist man motiviert und überzeugt davon, dass eine solche Lernkultur notwendig ist, um widerstandsfähig zu bleiben und sich schnell an Veränderungen anpassen zu können. In einer solchen Kultur fühlt man sich stärker eingebunden und wertgeschätzt, arbeitet besser mit Kollegen zusammen und erlebt mehr Freude bei der Arbeit.

Eine Lernkultur

Als Organisation und als Individuum blickt man auf die eigene Entwicklung und setzt sich kritisch damit auseinander. So entsteht Wachstum. Laut Mart gibt es in vielen Branchen, etwa im Gesundheitswesen, häufig Pflichten neue Fähigkeiten zu erlernen. Diese Vorgaben sind wichtig, um formal befugt zu bleiben. Doch genauso wichtig ist es, auch wirklich kompetent zu sein.

Befugt ist man, wenn man die Vorschriften erfüllt. Aber entscheidend ist, dass man sich auch selbst zutraut, etwas zu können. Eine Lernkultur bedeutet: Man will kompetent sein und ist bereit, sich dafür anzustrengen. Gleichzeitig fühlt man sich unterstützt, diesen Weg zu gehen.

Der Ansatz der Leerfabriek

„Wenn man uns nach einem Feedback-Training fragt“, sagt Mart, „dann antworten wir nicht mit: ‚Ihr müsst erst mal an eurer Lernkultur arbeiten.‘

Aber wir sagen sehr wohl: Wenn ihr Feedback isoliert übt, außerhalb eures Arbeitsumfelds, und dann zurückkommt an einen Arbeitsplatz, an dem sich nichts verändert hat, werdet ihr kaum Feedback geben. Es fehlt schlicht an einem sicheren, unterstützenden Rahmen.“

„Deshalb sagen wir: Macht es als gesamtes Team und nennt es nicht ‚Feedback-Training‘, sondern ‚Teamtraining‘, bei dem Feedback ein Bestandteil ist. Dafür haben wir ein eigenes Programm entwickelt, sogar mit App, das gezielt dabei hilft, Feedback wirklich sinnvoll zu lernen.“ In diesem Programm gebt ihr regelmäßig Feedback und lernt gemeinsam in eurem Alltag als Team. Das Ganze läuft über zehn Wochen und sorgt für echte Veränderung, gerade weil man es gemeinsam im Team durchlebt.

Die 7 Bausteine einer Lernkultur

Die Leerfabriek hat sieben zentrale Bausteine definiert, die beim Aufbau einer starken Lernkultur entscheidend sind: Führung, Vertrauen, Haltung, Zusammenarbeit, Lernressourcen, Zeit & Geld sowie Wertschätzung. Die meisten Organisationen investieren vor allem in Lernmittel, doch das ist nur ein einziger Baustein. Nach Ansicht der Leerfabriek sind alle sieben Elemente gleich wichtig, und keines darf vernachlässigt werden. Laut Mart ist Vertrauen der wichtigste Faktor. „Wenn das Vertrauen fehlt, kommst du mit den anderen Bausteinen auch nicht weit“, erklärt er. Man muss sich wohl und sicher fühlen, um Fehler machen zu dürfen und offen Feedback zu geben. Kurz gesagt: Es braucht eine offene und unterstützende Kultur.

Es wäre schön, wenn Kollegen sich offen austauschen könnten, etwa so:

„Wenn du findest, dass ich etwas gut mache, dann sag es mir bitte. Das gibt mir Selbstvertrauen. Und wenn ich etwas nicht gut mache und du hast einen Tipp, bitte sag’s auch, denn daraus kann ich lernen.“ So entsteht Vertrauen, und das ist nichts, was man automatisch miteinander hat. In kleinen Organisationen ist so etwas oft etwas leichter umzusetzen. In größeren Strukturen herrscht dagegen häufiger eine Kultur der Angst. Das ist zwar kein schönes Wort, beschreibt aber ziemlich treffend, dass viele sich nicht frei fühlen, etwas anzusprechen oder anderen bei ihrer Entwicklung zu helfen. Oft heißt es: „Wenn du was nicht weißt, dann frag einfach.“ Aber das passiert eben selten, und genau deshalb lernen Kollegen zu wenig voneinander. Auch im Freundeskreis ist das zu beobachten: Wenn dich etwas am Verhalten einer Person stört, sprichst du häufig eher mit jemand anderem darüber als mit der Person selbst. Hinter diesem Verhalten steckt oft die Angst, jemanden zu verlieren, etwas kaputtzumachen oder die Harmonie zu stören. Aber das Schöne ist: Wenn man es doch mal anspricht, in einem sicheren Rahmen, zum Beispiel unter vier Augen und ohne andere Freunde,dann ist das Problem oft schnell geklärt. Und meist merkt man: Die Beziehung wird dadurch sogar stärker.

Quickscan

Wenn wir ein Projekt starten, beginnen wir mit dem Ausfüllen des Quickscans, der auf den sieben Bausteinen basiert. So lernt man das Modell kennen; eine einfache, praxisnahe Darstellung der Realität, die direkt anwendbar ist. Wo haben wir Nachholbedarf? Wo stehen wir bereits gut da? Und worauf sollten wir unseren Fokus richten?

Als Leerfabriek glauben wir nicht an einen rein top-down gesteuerten Ansatz, sondern laden Mitarbeitende dazu ein, selbst spielerisch Fragen zu den einzelnen Bausteinen zu erkunden. Genau das machen wir in unserem Lernkultur-Café.

Das Lernkultur-Café

Das ist eine interaktive und energiegeladene Sitzung von 2,5 Stunden, in der Mitarbeitende in einer informellen Atmosphäre zusammenkommen, um gemeinsam an der Lernkultur zu arbeiten. Während dieses Treffens sprechen sie darüber, welche Fragen sie zu ein oder zwei der Bausteine haben und welche Maßnahmen sie sich wünschen. Eine Kultur zu verändern ist eine langfristige Aufgabe, das gelingt nicht in wenigen Monaten. Das Lernkultur-Café ist deshalb nur der erste Schritt. Aber ein Schritt, der mit konkreten Maßnahmen und Verantwortlichen verbunden ist.

Verbindende Kommunikation

„Um ein Beispiel zu nennen, das wir als Ergebnis sehen, komme ich nochmal auf das Thema Feedback zurück“, sagt Mart. „Ich glaube weniger daran, einfach nur Feedback zu geben, sondern viel mehr daran, Feedback zu erfragen und es gut anzunehmen. Wenn wir also über Feedback sprechen, lernen wir auch, wie man es richtig einfordert und empfängt.“

„Wenn du mich um Feedback bittest und ich gebe dir Rückmeldung, vielleicht nicht perfekt formuliert, du aber gelernt hast, es gut anzunehmen, dann wirst du mir Fragen stellen:

‚Kannst du mir ein konkretes Beispiel geben? Welches Verhalten hast du genau wahrgenommen?‘ So bringst du mir gleichzeitig bei, wie ich Feedback besser geben kann.

Und weil du selbst um Feedback bittest, zeigst du auch, dass du offen dafür bist.

Das schafft zwar keine 100% sichere Atmosphäre, aber es ist deutlich sicherer, als wenn wir einfach sagen: ‚Ab jetzt dürft ihr euch Feedback geben!‘“

„Ich gebe auch nicht immer perfekt Feedback und das ist auch okay. Wichtig ist, dass ich erkenne, was mein Feedback beim anderen auslöst, und ich dann zum Beispiel sagen kann: ‚Das kam jetzt etwas schlecht rüber, das war nicht meine Absicht, eigentlich meinte ich…‘ und dass man das dann gemeinsam klärt. Das nennt man etwas abstrakt „verbindende Kommunikation“. Das bedeutet: Wenn du etwas Schwieriges sagst, aber dabei die Beziehung zum anderen nicht kaputt machst, ist es gar nicht schlimm, wenn du dich nicht 100% an alle Feedback-Regeln hältst. Im Gegenteil: In guten Beziehungen passiert es immer wieder, dass auch mal unangenehme Dinge ausgesprochen werden. Das gibt Vertrauen, denn es zeigt: „Wir können uns auch mal ärgern, und genau das macht unsere Beziehung sogar stärker.“

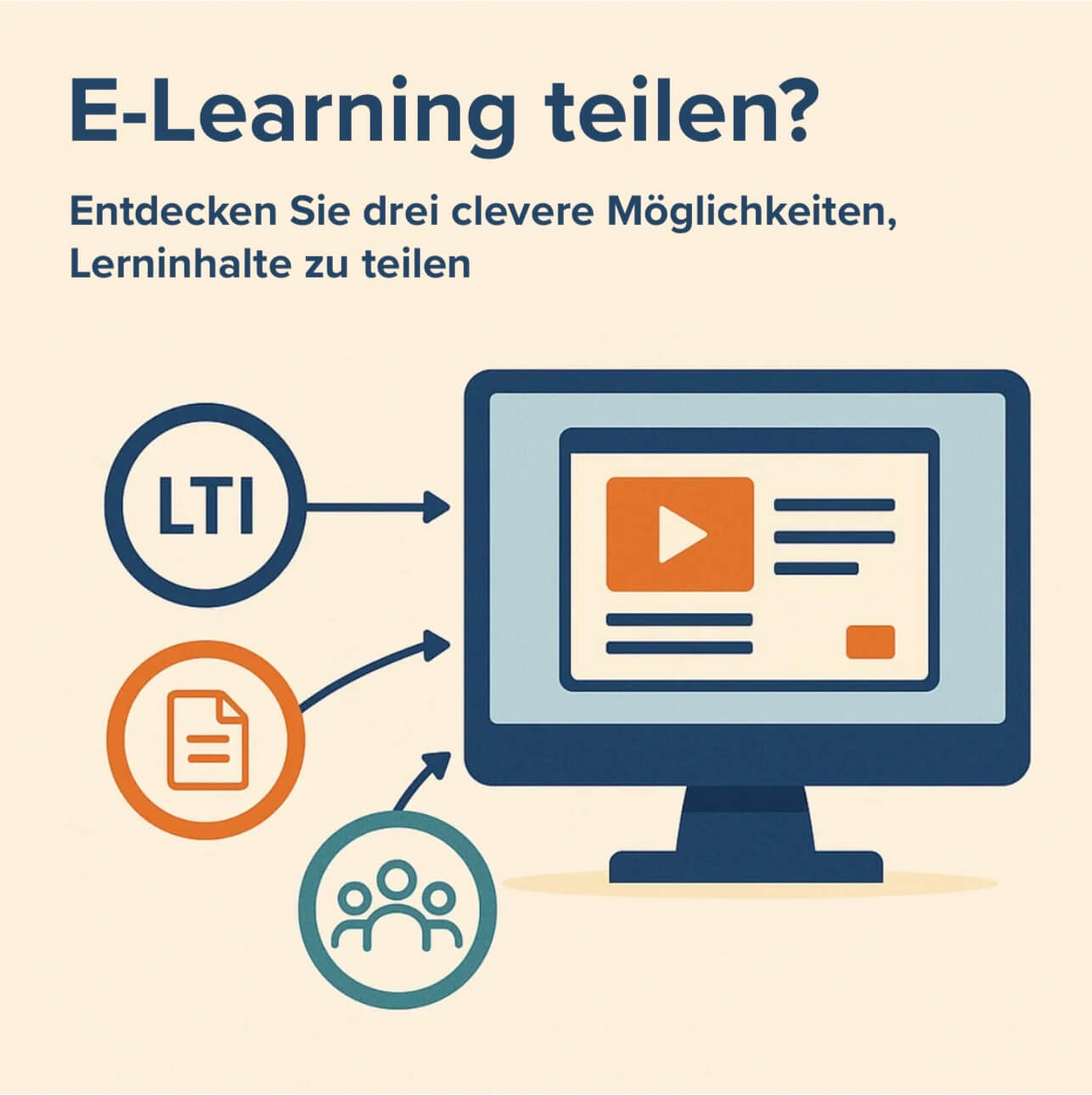

LMS

Im Gesundheitswesen merken wir, und bei Defacto sicher auch, dass man vielen Verpflichtungen nachkommen muss. Verpflichtungen sind nicht schlimm, aber wenn sie überhandnehmen, ist das nicht gesund. Gesund ist es, wenn man anerkennen kann, dass man etwas noch nicht kann, und gleichzeitig verschiedene Möglichkeiten hat, es zu lernen: einen Kollegen, ein LMS, in das man reinschauen kann, ein Buch oder das Internet. Das Schöne an einem Lernmanagement-System (LMS) ist, dass man nicht nur selbst lernt, sondern auch eigene Lerninhalte erstellen oder Veranstaltungen organisieren kann.

Ein Teamleiter, ein erfahrener Mitarbeiter oder auch jemand ganz Neues kann eine Veranstaltung anlegen. So kann man zum Beispiel Sessions für neue Mitarbeitende organisieren. Mit einem LMS kann man also selbst die Verantwortung übernehmen, das passt hervorragend zu einer Lernkultur.

Ich sehe da viel Entwicklungspotenzial: Ein LMS unterstützt die Lernkultur stark, indem es eine digitale Plattform bietet, von der aus man selbst entscheiden kann, wie man lernen möchte. Wenn das System gut verwaltet wird, kann jeder es nutzen. Dabei stellt sich die Frage: Was sind die wichtigsten Elemente und wie macht man Lernen attraktiv?

Als Führungskraft fände ich es ideal, ein Dashboard zu haben, um damit informelle oder geplante Gespräche mit Mitarbeitenden führen zu können, egal ob kurz oder ausführlich.

Viele Führungskräfte tun sich mit solchen Gesprächen schwer und reagieren oft erst auf Zwischenfälle. Besser wäre es, am Ball zu bleiben. Und dafür muss man die richtigen Informationen zur Hand zu haben. Ein LMS liefert diese Grundlage über das Dashboard. So können wir gemeinsam besprechen: „Wie lief die Weiterbildung? Und was ist dein nächster Schritt?“ Das macht es Führungskräften deutlich leichter, das Gespräch zu suchen.

Feedback

Wenn man über Feedback spricht, meint man nicht immer nur direkte Rückmeldung, sondern auch: „Ich sehe, dass du große Fortschritte gemacht hast, echt stark.“ Oder im Hinblick auf die Umstände: „Du hast schon so viel zu tun, und trotzdem hast du noch den Kurs geschafft.“ Solche Dinge erkennt man in einem Dashboard und es ist schön für Mitarbeitende, wenn jemand wahrnimmt, dass sie engagiert sind. Dafür sind wir alle empfänglich: Man möchte einfach hören, dass man gute Arbeit leistet.

Wenn eine Schulung einfach für dich eingeplant wird, kannst du als Mitarbeitender sagen: „Okay, passt schon, ich mach mit.“ Aber das ist noch keine gelebte Lernkultur. Echte Lernkultur bedeutet: „Ich brauche etwas, ich suche danach, und das LMS unterstützt mich dabei.“ Zum Beispiel: „Ich möchte mehr über Führung erfahren, weil das vielleicht mein nächster Karriereschritt sein könnte. Mal sehen, was es dazu gibt… Ah, da ist ein E-Learning, das probiere ich aus.“ Und vielleicht denke ich danach: „Jetzt will ich einen Schritt weiter gehen.“ Denn ein E-Learning allein ist natürlich erst der Anfang.

Die Zukunft der Leerfabriek

Mart schließt mit seiner Vision für die Zukunft ab: „Eine Lernkultur verändert man nicht in ein paar Monaten, das darf ruhig fünf bis zehn Jahre dauern. Es ist ein kontinuierlicher Prozess aus Reflexion, Anpassung und Wachstum. Wir als Leerfabriek möchten Organisationen auf diesem Weg begleiten und dabei helfen, eine nachhaltige und wirksame Lernkultur zu entwickeln.“

Willst auch du dich mit Feedback als Teil der Lernkultur beschäftigen?

Dann lade dir das Produktsheet zu Spruitje herunter.